01|「坐牢」

隔離是這世界少數人的經驗。許多留學生對隔離的印象是:貴、無聊、壓抑、痛苦,以及,「我不想再隔離了」。

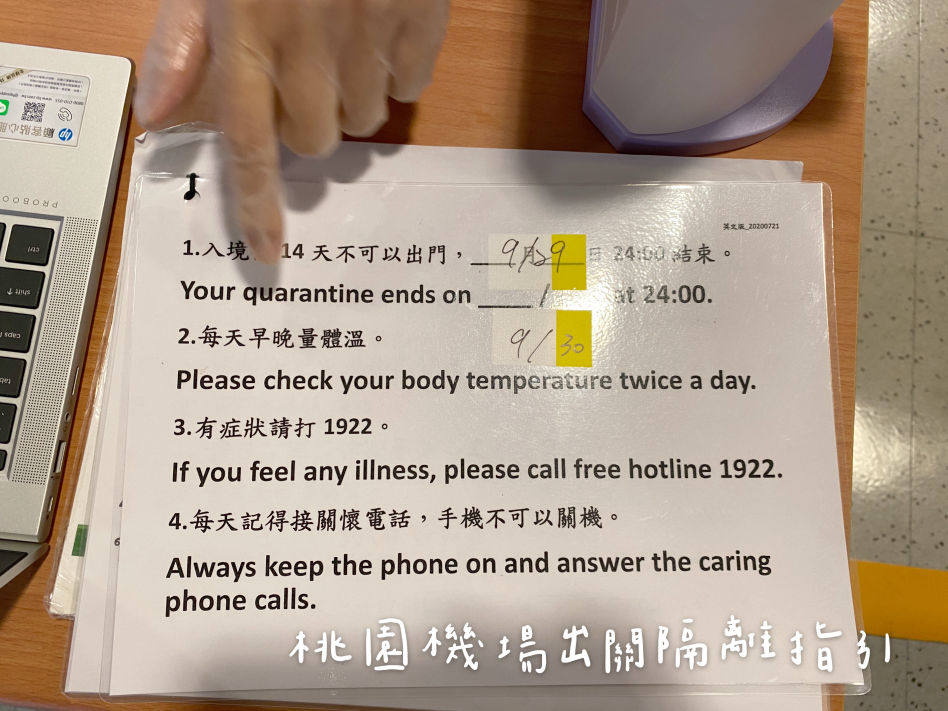

大家下定決心排除萬難踏上返校的路,長途跋涉到台北落地,坐上防疫計程車駛離桃園機場各奔東西。抱著抽盲盒、開福袋的心情打開隔離房間的門,裡面不管是驚喜或是驚嚇,都要相處14天了。

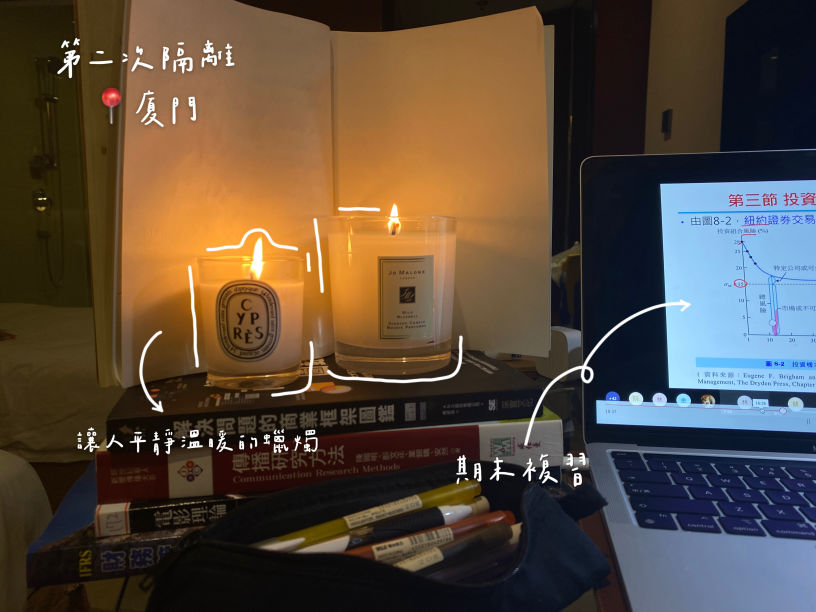

留學生們把隔離戲稱為「坐牢」,和高級牢犯一樣一人一間,接受管控,沒有自由。14天蝸居在一個小小的房間裡,每天和外界的實體互動只有打開門,從門口的椅子上拿餐點,再把打包好的生活垃圾放到門外,僅此而已。